В 1941 году началась Великая Отечественная война, и вся работа учебного заведения была срочно подчинена нуждам военного времени. Учебные кабинеты первого корпуса были демонтированы, так как там разместился призывной пункт. Отсюда граждане Саратова направлялись в Татищево, а затем – на фронт. Через два месяца корпус был освобожден, так как призывной пункт был переведен в Татищево. В корпусе возобновились учебные занятия.

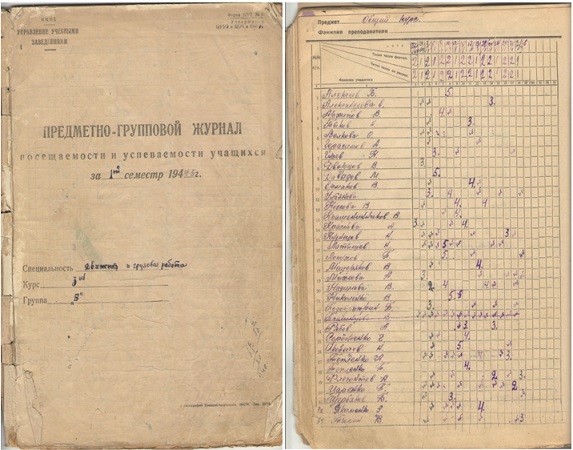

В годы войны в Саратов прибывали эвакуированные заводы, учреждения, учебные заведения, размещались беженцы. Тамара Моисеевна Рубнич, преподаватель Гомельского техникума железнодорожного транспорта, вспоминала: «в техникуме было очень тесно. Сюда, кроме Гомельского, эвакуировался Елецкий техникум, и работал Саратовский строительный техникум железнодорожного транспорта, так как его здание было занято под госпиталь. Работали в три смены. Хорошо оборудованных кабинетов не было. Но ребята очень старались. Они считали для себя позором учиться плохо. Успеваемость и посещаемость были стопроцентными. Особенно вспоминается отношение руководства и работников СМТ к эвакуированным, которое было очень внимательным, сердечным».

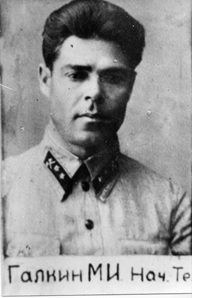

М. И. Галкин в труднейшие годы войны делал все возможное (хотя сократился прием и выпуск), чтобы техникум бесперебойно готовил кадры для железнодорожного транспорта, чтобы для учащихся и сотрудников были созданы условия для учебы и работы.

М. И. Галкин в труднейшие годы войны делал все возможное (хотя сократился прием и выпуск), чтобы техникум бесперебойно готовил кадры для железнодорожного транспорта, чтобы для учащихся и сотрудников были созданы условия для учебы и работы.  В период Сталинградской битвы Саратов был объявлен прифронтовым городом. Вечерние занятия шли при усиленной светомаскировке. Корпуса плохо отапливались, зимой в них было особенно холодно. На территории, на чердаках зданий техникума дежурили учащиеся, предотвращая пожары от зажигательных бомб. Светомаскировка и камуфляж находились под неослабным надзором. Окна в техникуме, как и повсеместно, были оклеены бумажными полосками, предохраняющими стекла от взрывной войны. Крыши,

В период Сталинградской битвы Саратов был объявлен прифронтовым городом. Вечерние занятия шли при усиленной светомаскировке. Корпуса плохо отапливались, зимой в них было особенно холодно. На территории, на чердаках зданий техникума дежурили учащиеся, предотвращая пожары от зажигательных бомб. Светомаскировка и камуфляж находились под неослабным надзором. Окна в техникуме, как и повсеместно, были оклеены бумажными полосками, предохраняющими стекла от взрывной войны. Крыши,  чердаки, подвалы, бомбоубежища охранялись самым тщательным образом. Все взрослое мужское население города (в том числе и в техникуме) проходило военное обучение и участвовало в обороне города.

чердаки, подвалы, бомбоубежища охранялись самым тщательным образом. Все взрослое мужское население города (в том числе и в техникуме) проходило военное обучение и участвовало в обороне города. Тревожный рев сирены предупреждал о налетах фашистской авиации. Некоторые объекты особенно часто подвергались нападениям с воздуха: станция Саратов 2, вокзалы, нефтебаза, заводы.

Бывший заведующий учебной частью техникума Ювеналий  Кузьмич Луйтковский вспоминал: «работники техникума и учащиеся принимали активное участие в помощи железнодорожному транспорту и городу: нагружали и разгружали вагоны и платформы, очищали от снега стрелки и пути, охраняли перекидной мост, работали в вагонном и локомотивном депо, на грузовом дворе. В дни Сталинградской битвы велись большие оборонные работы в прифронтовом городе: рыли траншеи, блиндажи. Учащиеся техникума помогали перестраивать завод «Комбайн» на выпуск самолетов, убирали цеха после работы».

Кузьмич Луйтковский вспоминал: «работники техникума и учащиеся принимали активное участие в помощи железнодорожному транспорту и городу: нагружали и разгружали вагоны и платформы, очищали от снега стрелки и пути, охраняли перекидной мост, работали в вагонном и локомотивном депо, на грузовом дворе. В дни Сталинградской битвы велись большие оборонные работы в прифронтовом городе: рыли траншеи, блиндажи. Учащиеся техникума помогали перестраивать завод «Комбайн» на выпуск самолетов, убирали цеха после работы».

Кузьмич Луйтковский вспоминал: «работники техникума и учащиеся принимали активное участие в помощи железнодорожному транспорту и городу: нагружали и разгружали вагоны и платформы, очищали от снега стрелки и пути, охраняли перекидной мост, работали в вагонном и локомотивном депо, на грузовом дворе. В дни Сталинградской битвы велись большие оборонные работы в прифронтовом городе: рыли траншеи, блиндажи. Учащиеся техникума помогали перестраивать завод «Комбайн» на выпуск самолетов, убирали цеха после работы».

Кузьмич Луйтковский вспоминал: «работники техникума и учащиеся принимали активное участие в помощи железнодорожному транспорту и городу: нагружали и разгружали вагоны и платформы, очищали от снега стрелки и пути, охраняли перекидной мост, работали в вагонном и локомотивном депо, на грузовом дворе. В дни Сталинградской битвы велись большие оборонные работы в прифронтовом городе: рыли траншеи, блиндажи. Учащиеся техникума помогали перестраивать завод «Комбайн» на выпуск самолетов, убирали цеха после работы». Саратов беспрерывно снабжал Сталинград топливом, продовольствием и вооружением. День и ночь работали предприятия, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Резко возросла потребность в топливе. Саратовские геологи в районе села Елшанка открыли месторождение газа, который нужно было срочно подать для отопления котлов Саратовской электростанции. Преподаватели и учащиеся техникума приняли активное участие в прокладке труб к Саргрэсу, обеспечив бесперебойную подачу электроэнергии предприятиям города. Саратов в это тяжёлое время почти каждые сутки подвергался бомбежкам, во время которых отключали электроэнергию. В целях экономии электроэнергии техникум неоднократно отключался в вечернее время, и тогда, как вспоминал бывший заместитель директора техникума Иван Абрамович Куприн, «своими силами коллектив техникума сделал маломощную электростанцию, которая полностью обеспечивала электроэнергией все три учебных корпуса».

Техникум всегда славился тем, что в нём был очень сильный преподавательский состав. В разное время здесь работали такие высококвалифицированные педагоги и специалисты – инженеры, как А. И. Тазлов, И. В. Лопатин, Н. А. Перекалин, А. П. Карпов, О.Б. Семиротова, Л. Е. Чернецова, М. Д. Жолнерович, П. М. Истюхин, А. А. Ермаков, Б. Е. Носатов, Н. П. Павленко. Преподаватели Т. М. Рубнич и Н. А. Прелатова были удостоены звания «Заслуженный учитель РСФСР». В коллективе работали и работают отличники среднего специального образования, преподаватели - методисты.

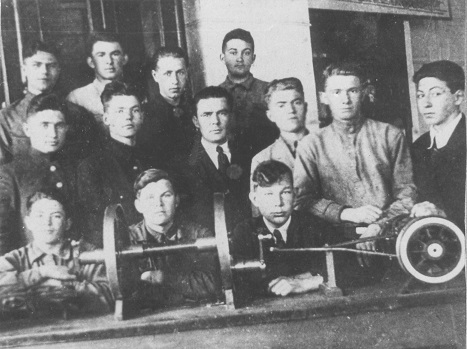

Техникум всегда славился тем, что в нём был очень сильный преподавательский состав. В разное время здесь работали такие высококвалифицированные педагоги и специалисты – инженеры, как А. И. Тазлов, И. В. Лопатин, Н. А. Перекалин, А. П. Карпов, О.Б. Семиротова, Л. Е. Чернецова, М. Д. Жолнерович, П. М. Истюхин, А. А. Ермаков, Б. Е. Носатов, Н. П. Павленко. Преподаватели Т. М. Рубнич и Н. А. Прелатова были удостоены звания «Заслуженный учитель РСФСР». В коллективе работали и работают отличники среднего специального образования, преподаватели - методисты. Примером того, что бывшие студенты на всю жизнь сохранили память о годах учёбы в техникуме и преподавателях, служат воспоминания, записанные в мае 2001 года А. В. Пузаковым, учившемся на электротехническом отделении (ЭТО) с 1943 по 1947 год. «Техникум вспоминается с теплотой и благодарностью. Аркадий Васильевич помнит почти всех преподавателей отделения, хотя обращение к старшим по имени – отчеству в военное время в техникуме не поощрялось. Установленной формой было: «Товарищ преподаватель». С этих слов начинался рапорт старосты группы или дежурного перед началом каждого занятия».

Пузаков отмечает, что начальник учебной части Н. С. Казаков и заместитель директора техникума И. А.Куприн умели руководить, не повышая голоса. За время учёбы ни один преподаватель ни разу не обратился к учащемуся на «ты» – всегда на «вы».

С большой теплотой вспоминает он классного руководителя Михаила Демьяновича Жолнеровича, который по–отечески заботился об учениках своей группы, а также преподавателей П. М. Истюхина, И. С. Лебедева-Карманова, А. И. Тазлова, Н. А. Перекалина, М. И. Пиотровскую, В. И. Плетневу, А. Д. Михайлова.

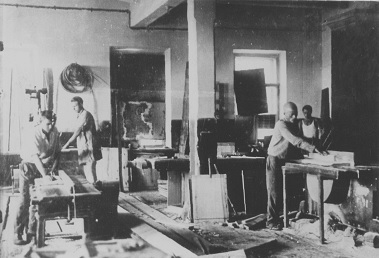

«Преподавательский коллектив был весьма квалифицированным. Никаких записей, заметок, в которые можно было бы заглянуть в ходе объяснения, не было и в помине. Всё излагалось на хорошем русском языке». «Была очень хорошая, прочная, современная база. Кабинеты, лаборатории, аппаратура, макеты, наглядные пособия, мастерские – все на уровне, всё доступно, всё можно потрогать и покрутить. И всё чисто, опрятно содержалось».

«Практика была линейная и аппаратная. Во время первой ремонтировали линии связи на участке Саратов II- мост через Волгу. Заменяли опоры, чистили изоляторы от паровозной копоти и пыли специальным составом. Для этого приходилось забираться на опоры, иногда очень высокие, и ходить там, наверху, по траверсам, добираясь до крайних пар проводов. Аппаратная практика проводилась в аппаратной управления РУжд, в аппаратной станции Саратов II и на линии. Работа была в дневную и ночную смену. В смысле приобретения практических навыков наладки и ремонта аппаратуры эта практика много не дала. Аппаратура работала по-военному, не ломалась и не разлаживалась, а если что-то и бывало, то штатный персонал всё устранял сам, не рискуя подпускать нас. Усилитель телеграфных сигналов на линии Орджоникидзе-Москва, находившийся в управлении дороги, был святая святых и жил в стеклянном саркофаге. Смотреть – смотри…» «Военная подготовка была трудной и полезной, особенно в период лагерных сборов в районе станции Привольская. Строевая и огневая подготовка, тактика и весь образ лагерной жизни – всё было на пользу. Готовили нас не наши военруки Баскаков и Харитонов, а штатный офицерский персонал. Были офицеры строги, справедливы и своё дело знали. Все они повоевали, были ранены, а дальнейшую службу проходили в учётном лагере, учили нас». Вот так жил техникум в годы Великой Отечественной войны.

**