В трудные послевоенные годы он многое сделал для того, чтобы восстановить прежние учебные кабинеты и создать новые, привести в порядок здания и территорию техникума.

Александр Гервасьевич жил с семьёй в первом корпусе и прекрасно знал все нужды учебного заведения, быт и досуг учащихся. Он часто бывал в общежитии, присутствовал на просмотрах фильмов, на вечерах, смотрах художественной самодеятельности, на спортивных соревнованиях. А. Г. Кисель был прекрасным преподавателем математики и обладал такими душевными качествами, которые делали его в глазах коллектива и учащихся человеком, на которого хотелось равняться, у которого многому нужно было учиться.

Интеллигентность, обширные знания, начитанность, деловитость, тактичность, умение добиваться достигнутой цели - вот те качества начальника техникума, которые способствовали профессиональному росту коллектива.

Шли годы, и время выдвигало новые задачи: народному хозяйству требовались новые специалисты. В 1956 г открылось отделение «Паровозное хозяйство», в 1961 г. – отделение «Проводная связь на железнодорожном транспорте», в1969 г. – отделение

«Радиосвязь и радиовещание», а это означало, что началась большая работа по созданию новых кабинетов и лабораторий. С июля 1962 года техникум стал именоваться «Саратовский железнодорожный техникум».

«Радиосвязь и радиовещание», а это означало, что началась большая работа по созданию новых кабинетов и лабораторий. С июля 1962 года техникум стал именоваться «Саратовский железнодорожный техникум».

В декабре 1962 года А. Г. Кисель ушел на пенсию, а директором техникума стал Серафим Васильевич Садилов, выпускник Московского института инженеров железнодорожного транспорта, участник битвы за Москву. За время его работы в учебном заведении произошли большие изменения, техникум стал буквально преображаться.

Занятия на дневном отделении всё ещё проводились в две смены. Продолжало работать и вечернее отделение по специальности «Холодная обработка металлов» (последний выпуск в количестве 31 человека был в 1964 году) и «Электротяговое хозяйство» (Ртищевский филиал, на базе которого в 1968 году был открыт Ртищевский техникум железнодорожного транспорта).

На заочном отделении подготовка велась по 10 специальностям: эксплуатация железных дорог, тепловозное хозяйство, проводная связь, автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте, электротяговое хозяйство, энергоснабжение и энергохозяйство на железнодорожном транспорте, вагонное хозяйство, строительство и эксплуатация путевого хозяйства на железнодорожном транспорте. На последних трёх специальностях предметы специальных циклов учащиеся проходили уже не в Саратовском техникуме, а в Волгоградском, Пензенском и Куйбышевском техникумах. Контингент учащихся на конец 1962-1963 учебного года составлял: на дневном отделении- 600 человек, на вечернем - 111, на заочном - 708.

Число учащихся по сравнению с 50-ми годами значительно выросло, поэтому необходимо было оборудовать дополнительные учебные площади.

В 1963 году были соединены между собой два учебных корпуса - первый и третий. Это увеличило количество кабинетов и устранило переходы учащихся из корпуса в корпус по улице. Во втором полугодии 1963 г. группы дневного обучения были переведены на односменные занятия.

С окончанием строительства нового четырёхэтажного общежития 10 комнат второго корпуса были переоборудованы под учебные кабинеты. В 1965 году была построена и пущена в эксплуатацию новая котельная.

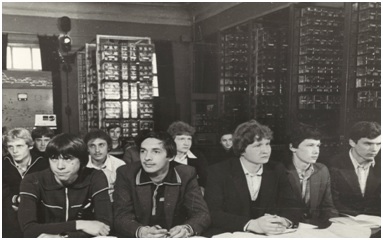

За период с 1962 по 1967 год коллективом техникума во главе с С. В. Садиловым была проведена громадная работа по созданию и оснащению кабинетов и лабораторий по вновь открытым специальностям. Были созданы и оборудованы цехи учебных мастерских для электромонтажных работ. Даже один перечень новых лабораторий (электротехники, электротехнических измерений, электровакуумных и полупроводниковых приборов, телефонии, телеграфии, дальней и изобретательной связи, автоблокировки и локомотивной сигнализации, электромеханических устройств АТМ, электроэнергетической централизации стрелок и сигналов, станционной и поездной радиосвязи, радиоприёмных и радиопередающих устройств, радиоприемной связи, радиотехнических измерений) говорит от том, как трудились преподаватели, лаборанты и учащиеся, с каким огромным желанием они стремились превратить техникум в учебное заведение, шагающие в ногу со временем, сколько усилий и инициативы было вложено в оснащение кабинетов и лабораторий новейшим оборудованием!

Вот как об этих годах вспоминают преподаватели отделения АТМ Альберт Иванович Подикин, Виктор Ильич Крамаров и учащийся Павел Телелейко.

А. И. Подикин.

«Должен вам признаться, что мне очень повезло в том, что моё становление как специалиста началось именно в техникуме, в этом славном, добром коллективе, руководил которым уважаемый всеми С. В. Садилов.

А начинал я так. Привел меня Серафим Васильевич в просторный (по тем временам) кабинет на II этаже в старом здании и сказал: «Здесь будет лаборатория ЭЦ». А находились в этом кабинете на полу навалом несколько сотен HP-овских реле, несколько столов с тумбами, 3 пульта - и всё! С этого начиналась лаборатория ЭЦ. Затем каждый год силами учащихся монтировали лабораторные установки.

В финале была запущена лабораторная работа по системе БМРЦ, проект которой разработал А. В. Бурмистров с учащимися техникума на дипломном проектировании. Особо хотелось бы отметить большой вклад в создание лаборатории ЭЦ учащихся заочного отделения».

В.И. Крамаров, заслуженный учитель РФ, Почётный железнодорожник:

«Материально-техническая база отделения находилась в стадии становления. Была лаборатория ЭЦ, но блочной ЭЦ не было. ДЦ была в стадии монтажа. Была ещё лаборатория автоблокировки, оснащённая необходимым оборудованием, но отсутствовала учебная программа. Лаборатория электромеханических устройств автоматики и телемеханики была укомплектована полностью. Все лабораторные работы основ выполнялись на базе лабораторий АБ и ЭЦ. С помощью дипломников мною была оснащена лаборатория АТМ шестью универсальными стендами, на каждом их которых можно было выполнить все лабораторные работы».

Павел Телелейко, выпускник отделения 1969г. Ныне начальник дорожной лаборатории службы СЦБ Приволжской ЖД.

«Учиться было интересно, а всё потому, что в техникуме нам было выделено помещение под лабораторию СЦБ. Из оборудования, доставшегося нам в результате демонтажа ЭЦ ст. Трофимовский- I, мы, группа студентов под руководством ведущего преподавателя Подсекина А. И., сделали действующую ЭЦ малой станции с наложением ДЦ, где был включен светофор и электропровод. Студенты и Подсекин А. И. учились друг у друга. Работа нас объединяла своей важностью, и от этого наша профессия казал ась нам очень значительной. Весь первый выпуск отделения до сих пор работает на предприятиях железнодорожного транспорта. Я за время самостоятельной работы прошёл путь внедрения от МК «веревочной централизации», РПБ через БМРЦ до МПЦ. Вводил в строй ДЦ, СКЦ, ПЧДЦ, «Нева», ДЦ «Сетунь». Будущее за МПЦ. В профессии СЦБиста мне нравится постоянная готовность к новому, т. к. невозможно остановить процесс технического совершенствования. Я завидую будущим студентам».

Преобразились и кабинеты общественных дисциплин.

Одним из лучших в городе был кабинет химии (зав. Т. М. Рубнич), образцовым - кабинет обществоведения у Б. Е. Носатова, неоднократно награждались грамотами зав. кабинетом истории Н. А. Прелатова, русского языка и литературы - Н. К. Зотова, физики - Л. В. Пронина. Умело и эффективно пользовались техническими средствами на уроках иностранного языка преподаватели Т. Н. Кушникова, В. В. Бондаренко, Р.П. Камогкина.

При кабинетах велась кружковая работа, результаты которой выливались в вечера поэзии, КВН, литературные конференции, диспуты, экскурсии в музеи, поездки с группами в Москву и Волгоград.

Целью всей этой работы было стремление коллектива техникума не только на уроках дать учащимся глубокие и прочные знания, но и повысить культуру, расширить кругозор, научить видеть и понимать прекрасное.

В 1974 году С. В. Садилов ушёл с директорского поста, но остался работать преподавателем на очном и заочном отделении, щедро передавая свой опыт молодым.

**